古人为学,往往重家法之承继,学问之渊源。此风由来已久。自汉“专门之学兴,命氏之儒起,《六经》、《五典》,各信师承,嗣守章句,期乎勿失”①。“汉儒重师承,无师说者不敢强为之解”②。宋明之时,为宋学者不仅对汉儒大加挞伐,抑且同室操戈,为朱子之学者攻陆象山,为陆子之学者攻朱熹。“至明姚江之学兴,尊陆卑朱,天下士翕然从风。③”入清之后,“为王学者遂视朱子为仇雠,朱子之徒又斥陆、王为异端。而攻击者并文成之事功亦毁之,甚至谓明之亡不亡于朋党,不亡于寇盗,而亡于阳明之学术”④。这一议论,虽可能带有个人感情的因素,有言过其实之嫌,但毕竟道出当时学界因门户不同而产生分歧的某些真相。

王鸣盛、钱大昕、赵翼等人,生活在这样一种学术背景下,其治学不可能不受到当时风气的浸染。乾嘉之时,为学标榜汉儒,推崇郑(玄)、许(慎),崇尚考据。为时所盛称的汉学两大流派,虽说以惠栋为首的吴派“好博而尊闻”,以戴震为首的皖派“综形名,任裁断”,各有自己的特色,但在“谨守”家法、“笃信汉儒”方面则是基本一致的,以致在当时形成“凡古必真,凡汉皆好”、“古训不可改也,经师不可废也”⑤之问学风气。

王鸣盛(1722—1797),嘉定人,四岁从祖父读书于丹徒学署,日识数百字,为县令冯咏目为神童。12岁时,为《四书》文已有名家风度。17岁补诸生,以屡试第一,才名籍籍,被江苏巡抚陈大受招入苏州紫阳书院,先后得到院长吴大绶、王峻的赏识。乾隆十二年乡试,以五经中式,会试不第,客游苏州,其诗为致仕礼部侍郎沈德潜称赏。又曾与吴江沈彤(字冠云,一字果堂)、吴县惠栋(字定宇,一字松崖)切磋学问。沈彤曾就学于何焯(字屺瞻,号茶仙,世称义门先生)。焯为学长于考据,名重一时,尝“访购宋元旧椠及故家善本细雠正之,丹黄积数十过,所校定两汉书、《三国志考证》尤精核”,且“为文才思横溢,天性耿介,廉于财,视千金犹土芥,晨饮未具,不计也”⑥。有《义门读书记》。沈彤为其诸弟子中最知名者,“行谊卓绝,经传洽孰”。方苞“见其所疏三经,谓得圣人之精奥,读其文,又谓气格直似韩子”。①曾参与修《三礼》及《大清一统志》。归里后,闭户治经,矻矻穷年。曾著有《周官禄田考》、《仪礼小疏》、《尚书小疏》、《春秋左传小疏》等。惠栋则“三世传经,其学必求之《十三经注疏》暨《方言》、《释名》、《释文》诸书,而一衷于许氏《说文》,以洗宋元来庸熟鄙陋”。②二人皆博通经史,学有渊源。鸣盛与其交往,“知训诂必以汉儒为宗”,乃精研《尚书》,成《尚书后案》。并以该书与清初阎若璩《古文尚书疏证》、惠栋《古文尚书考》相比并,俨然有鼎足而三之势,以吴派后劲自拟。惠栋长鸣盛二十五岁,且学问又优。鸣盛向其“执经问难,以师礼事之”③,倒在情理之中。至于后来鸣盛否认他们之间有师承关系,径称松崖为“吾友”、“亡友”,一则与其一向不大服膺于人的个性有关,一则或因惠栋终老布衣的缘故。然而,惠栋承袭家学,“专宗汉说”,“终身学汉人之学”。④鸣盛亦“一以汉人为师,郑玄、许慎,尤所墨守”⑤,推崇“汉儒说经必守家法”,认为“自唐贞观撰诸经义疏而家法亡”,“故所撰《尚书后案》以郑、马为主……而唐宋诸儒之说,概不取焉”。⑥二者间的承袭关系则显而易见。鸣盛中进士后,为编修,曾协助刑部侍郎秦蕙田修《五礼通考》,为掌院学士蒋溥所重。后又任侍讲学士、内阁学士兼礼部侍郎,以事左迁光禄寺卿。寻丁内艰归,卜居苏州阊门,以著述为事。

钱大昕(1728—1804),亦嘉定人,出身寒家,幼慧,喜读书。10岁后,曾先后随祖父王炯、父桂发,在所授徒之塾馆就读。15岁补博士弟子,有神童之目。鸣盛之父赏其才,将女儿顺瑛许之为妻,大昕遂为鸣盛妹婿。紫阳书院院长王峻崇尚汉学,曾官御史,著有《汉书正误》,有声于时。曾向鸣盛询嘉定人才。鸣盛遂推举大昕。王峻转告巡抚雅尔哈善,文檄召至院中,试以《周礼》、《文献通考》两论。大昕下笔千言,悉中典要。当时,沈彤、惠栋皆以经术称吴中,大昕受其影响,“乃精研古经义声音训诂之学”①,“举生平所阅经史子集,证其异同得失”②。为官后,曾奉敕撰修《热河志》、《续文献通考》、《续通志》、《大清一统志》等。归里后,一直从事经史研究,故学养深厚、功力扎实。

赵翼出身贫寒,加之早年丧父,使他过早承担起家庭生活的重担。其学无师承,加之性格、情趣、爱好等方面的原因,似乎对当时盛行的考据并未表现出太大的兴趣。后入京师求官,寄寓汪由敦府数年,不仅得以饱览汪氏家中藏书,而且,日与由敦交谈,“情同骨肉亲,诲极言论谠”③,所受教益必多,兴奋点多集注于文章的写作,这由汪氏《瓯北初集序》可知。由敦“学问淹贯,于书无所不窥”,娴于历代掌故,“遇事有识,默定于中,不以议论捷给相尚。当群言纷沓,徐出一语,闻者厌心,以为不可及也”。④且为人老成持重,为学亦主张“经世之用”,“各出其智能材谞,求效用当世”⑤,并批评“拘迂之士,当官以流品相矜尚,稍有缓急,腾空言而无济实用,长才无以自见,事以偾败,而疲民因之益困”⑥。瓯北的《廿二史劄记》议论精辟,时有超人之见,且主张“通经致用”,除受清初顾炎武等人影响之外,汪由敦的思想、行为对其治学倾向的形成,当有着潜移默化的作用。

还有,瓯北对由敦之师王懋竑也十分推崇。汪由敦乃懋竑雍正二年(1724)任顺天乡试同考官时所取士,而瓯北又是由敦门生。有此两世师生之谊,故瓯北读王予中《白田存稿》倍感亲切,称:“吾师汪文端公,尝出先生门。古人以亲受业者为弟子,弟子所转授者为门人。余与先生,渊源故有自也。”极力称赞予中“下帷穷《六经》,插架辨诸史”,乃“折尽才华士”的“真大儒”,并以倚墙“小桃李”自居。①其实,瓯北所言的确真实可信。据王箴听《文林郎翰林院编修予中王公行状》载,予中幼即聪颖过人,九岁能点阅《史鉴》。与人交“以德义相劝勉,不徒于文字逞奇”②,真诚待人,“然于义有不可,则毫发无所假借”,一生“固穷自守,未尝丝毫妄取”。③在任安庆府学教授时,教诸生“反之身心,真实体验”,“于日用寻常行事处,仔细检点,不一毫放过”,④强调学以致用,“空言全不济事”。有人混迹官场,为保禄保命,禁约自己“不言朝廷利害”。他斥责道:“若已出仕,受国恩,而视朝廷州县如秦越人之渺不相关,岂理也哉?”⑤他在寄给方苞的信中称:为学“而不能有所建明改易,登斯民于衽席之上,措国家于泰山磐石之安,则生平所学为无用矣”⑥。故而,他后来虽在林下,但“凡所撰著纪传论议,皆卓然有关于世道人心”⑦。“穷经论史,不由师传,能揭其蕴奥。⑧”“于诸史考其缺漏,正其讹谬,而因以寻其理乱兴衰之迹,皆识其大者,不徒以博雅自名。”⑨钱大昕在《王先生懋竑传》中亦说他:“于诸史皆有考证,实事求是,不为抑扬过当之论。”⑩王懋竑虽说“笃信朱子之书,一字一句,皆沉潜以求其始末”,但并不盲从。对朱熹《四书集注》等著述“多所拾遗补阙”。(11)瓯北为学,不迷信权威、名家,善于发现问题,并敢于发表自己的见解,也受到王予中的启发。而他治史侧重于“古今风会之递变,政事之屡更,有关于治乱兴衰之故者”(12),上与顾炎武“凡文不关于六经之旨,当世之务者,一切不为”的经世致用主张一脉相承,又与王予中治史强调“寻其理乱兴衰之迹”声息相通,其间的承继关系是显而易见的。

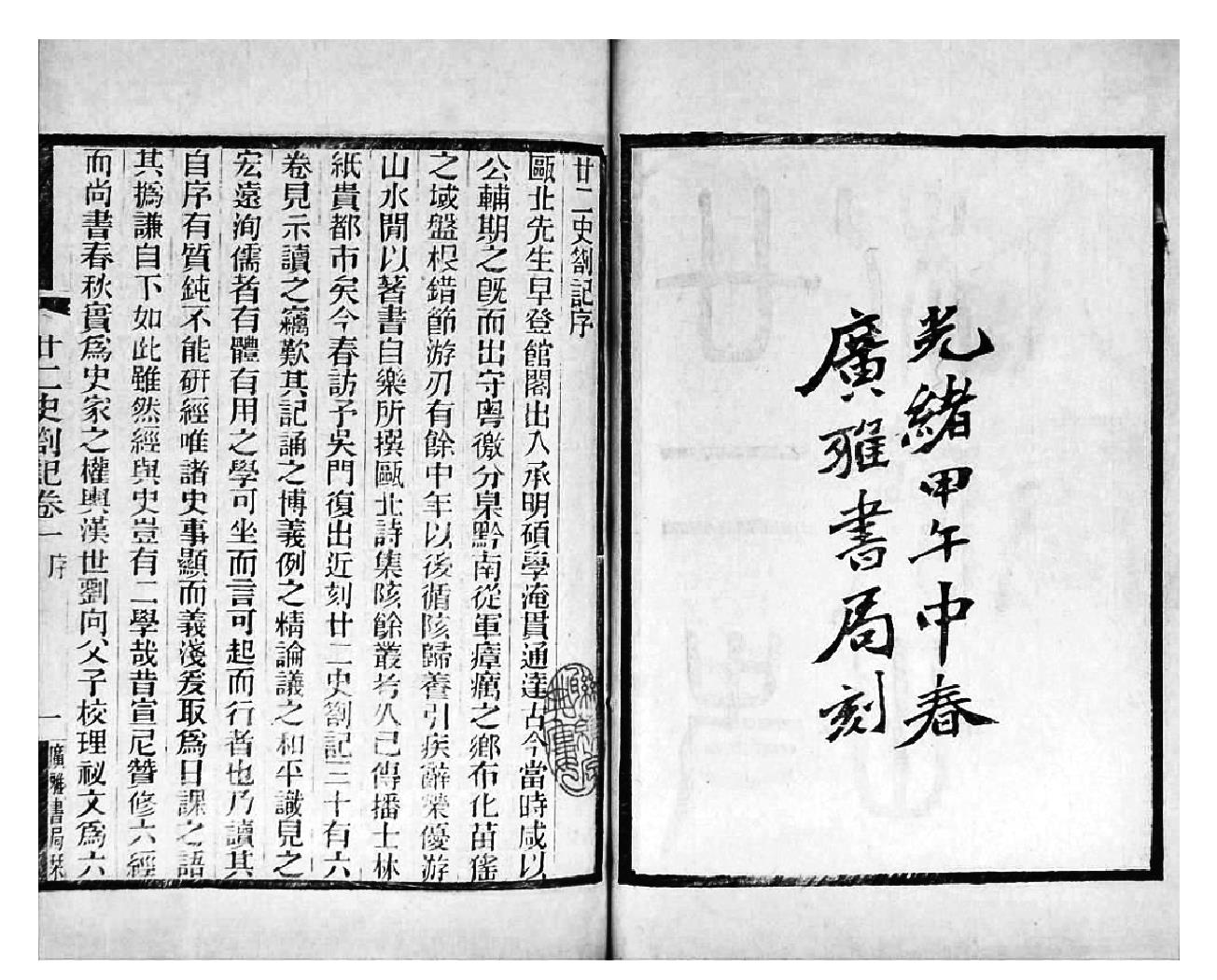

广雅书局刻本《廿二史劄记》

本文地址: https://www.yishiweijian.com/zhaoyizhuan/20221217675.html

文章来源:主编

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

2023-02-15主编

2023-02-15主编

2023-02-15主编

2023-02-15主编

2023-02-15主编

2023-02-15主编

2023-02-15主编

2023-02-15主编

2023-02-15主编

2023-02-15主编

2022-11-29主编

2022-11-29主编

2022-11-23主编

2022-11-18主编

2022-12-08主编

2022-12-08主编

2022-12-02主编

2022-11-29主编

2022-11-29主编

2023-01-03主编

2022-10-27主编

2022-10-27主编

2022-10-27主编

2022-10-27主编

2022-10-27主编

2022-10-27主编

2022-10-27主编

2022-10-27主编

2022-10-27主编

2022-10-27主编

扫码二维码

获取最新动态